Chi crede che la Germania sia solo sinonimo di patate, salsicce e birra – comunque buonissima –si deve ricredere. E partire per un viaggio sorprendente in Bassa Sassonia tra echi del passato, un brillante presente e un futuro alle porte.

Hannover – Cultura e tradizione

Capoluogo della Bassa Sassonia, Hannover non è una città che colpisce al primo sguardo, ma basta cominciare a muoversi da uno all’altro dei suoi punti di maggior interesse per sentirsi parte del suo spirito giovane, moderno e culturalmente vivissimo. Neue Rathaus: maestoso ed impressionante, è il principesco palazzo sede del nuovo municipio. L’imponente costruzione potrà anche essere discutibile nel gusto – in larga parte un barocco spinto, mischiato ad elementi neorinascimentali che ha probabilmente fatto gridare allo scandalo tanti puristi – ma di certo merita una visita. Durante il giorno è possibile salire fino alla torretta centrale utilizzando uno speciale ascensore inclinato (Bogenaufzug), praticamente unico in Europa, che sale di 43 metri fino alla piattaforma panoramica della cupola. Da qui si gode di un panorama a 360° sulla città e sul Maschpark sottostante. Poco più lontano il Maschsee, grande lago artificiale che qui è una specie di mare locale, sulle cui rive ogni estate vengono organizzati feste, eventi e manifestazioni come il Mascheseefest, che tra luglio e agosto richiama turisti da tutta la Germania e non solo.

Hannover è una città moderna, forse suo malgrado, come del resto tante in Germania, dove lo sforzo di una ricostruzione post bellica è andato di pari passo  con una volontà determinata a riportare in vita, là dove possibile, atmosfere e caratteristiche di un passato importante. ma per certi versi ormai perso. Herrenhauser Garten, sono i giardini reali del palazzo di Herrenhausen, la cui opera di restauro e ricostruzione è da sola un capolavoro di architettura. Tutta la zona dei giardini, ridotta a un campo di patate durante la guerra, è stata restaurata fino a divenire adesso uno dei simboli della città in cui spazio, geometria e colore si fondono sapientemente per regalare un’atmosfera di sofisticata ma rilassata perfezione. Vero gioiello del parco è la Grotta decorata da Niki de Saint Phalle, in cui Il giorno e la notte si fronteggiano in un gioco magico di specchi e colori. Quest’artista è particolarmente legata ad Hannover e altre sue opere sono esposte permanentemente nei pressi delle mura antiche, lungo il fiume Leine, nella zona dove, tra l’altro, ogni sabato viene organizzato il mercatino delle pulci, frequentatissimo sia d’estate che d’inverno. Il centro ruota intorno alla Kramestrasse: negozi moderni, locali storici e ristoranti tipici con tavolini all’aperto e gente che siede allegramente bevendo birra in compagnia ad ogni ora del giorno.

con una volontà determinata a riportare in vita, là dove possibile, atmosfere e caratteristiche di un passato importante. ma per certi versi ormai perso. Herrenhauser Garten, sono i giardini reali del palazzo di Herrenhausen, la cui opera di restauro e ricostruzione è da sola un capolavoro di architettura. Tutta la zona dei giardini, ridotta a un campo di patate durante la guerra, è stata restaurata fino a divenire adesso uno dei simboli della città in cui spazio, geometria e colore si fondono sapientemente per regalare un’atmosfera di sofisticata ma rilassata perfezione. Vero gioiello del parco è la Grotta decorata da Niki de Saint Phalle, in cui Il giorno e la notte si fronteggiano in un gioco magico di specchi e colori. Quest’artista è particolarmente legata ad Hannover e altre sue opere sono esposte permanentemente nei pressi delle mura antiche, lungo il fiume Leine, nella zona dove, tra l’altro, ogni sabato viene organizzato il mercatino delle pulci, frequentatissimo sia d’estate che d’inverno. Il centro ruota intorno alla Kramestrasse: negozi moderni, locali storici e ristoranti tipici con tavolini all’aperto e gente che siede allegramente bevendo birra in compagnia ad ogni ora del giorno.

Markthalle: è il mercato coperto. Uno dei luoghi più frequentati dagli hannoveriani doc, che qui vengono sia a fare la spesa che per incontrarsi con amici a bere una birra (un’altra) o un bicchiere di prosecco (sembra sia molto trendy la mattina durante il week end). Solo apparentemente una tappa da bambini, lo zoo di Hannover è in realtà uno dei più grandi e meglio strutturati d’Europa. Concepito più come un parco avventura che mera esposizione di animali (anche se alla fine bisognerebbe chiedere a loro). Ogni specie vede ricreato il proprio habitat naturale, in cui alberi e rocce si sostituiscono a muri e sbarre. All’interno vi sono anche diversi ristoranti, caffè e shop che contribuiscono a rendere piacevole trascorrere qui più di qualche ora. Il legame strettissimo della città con l’ambiente circostante è tangibile, ed Hannover è letteralmente una grande città in mezzo alla foresta. Anzi, ad essere precisi si tratta della più grande foresta urbana d’Europa, la Eilenriede. In effetti ce ne si rende conto non appena si imbocca la strada che porta all’autostrada diretti verso nord. Km e km di fitta (ma ordinata) foresta che arrivano a lambire la città, il tutto attraversato da una organizzatissima rete di piste ciclabili che attraversano le campagne e collegano anche i più piccoli insediamenti urbani, tramite un reticolo che copre praticamente tutta la Germania.

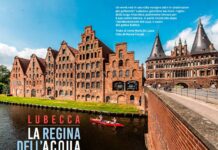

Il paesaggio fino a Luneburg è un susseguirsi ordinato e piacevole di campi coltivati (principalmente patate e mais, ma anche asparagi, orzo, mirtilli, e fragole), alternato a fitte foreste di abeti rossi, faggi, larici e persino qualche pino. Qua e là spuntano fattorie dalla tipica architettura in mattoni grezzi e il tetto di paglia spiovente e sporadici villaggi con i vicoli in pietra. I riferimenti temporali sono quindi davvero pochi e se non fosse per la strada stessa che percorriamo, o per i branchi sparsi di enormi pale eoliche (ma anche questi dotati di un certo fascino, moderni mulini di donchisciottiana memoria..) si potrebbe benissimo credere di essere finiti in una dimensione storica senza tempo, rimasta probabilmente quasi immutata nel corso dei secoli. Inaspettatamente, a Luneburg si respira aria di sale. Non solo quello che l’ha resa ricca e famosa in tutta Europa per le miniere di salgemma, ma anche per la relativa vicinanza ad Amburgo e al mare del Nord, con il quale la città si è sempre considerata in stretta relazione, anche grazie alla fitta ed efficiente rete di canali che hanno favorito gli scambi culturali e commerciali. L’antica strada del sale collegava Luneburg con Lubecca, da cui l’oro bianco veniva poi trasportato verso tutti i porti del mar Baltico, dove era fondamentale ingrediente per la conservazione del pesce. La sua importanza tuttavia iniziò a diminuire intorno al 1500, e l’ultima miniera fu chiusa nel 1980, divenendo quello che oggi è il Museo del Sale.

Il paesaggio fino a Luneburg è un susseguirsi ordinato e piacevole di campi coltivati (principalmente patate e mais, ma anche asparagi, orzo, mirtilli, e fragole), alternato a fitte foreste di abeti rossi, faggi, larici e persino qualche pino. Qua e là spuntano fattorie dalla tipica architettura in mattoni grezzi e il tetto di paglia spiovente e sporadici villaggi con i vicoli in pietra. I riferimenti temporali sono quindi davvero pochi e se non fosse per la strada stessa che percorriamo, o per i branchi sparsi di enormi pale eoliche (ma anche questi dotati di un certo fascino, moderni mulini di donchisciottiana memoria..) si potrebbe benissimo credere di essere finiti in una dimensione storica senza tempo, rimasta probabilmente quasi immutata nel corso dei secoli. Inaspettatamente, a Luneburg si respira aria di sale. Non solo quello che l’ha resa ricca e famosa in tutta Europa per le miniere di salgemma, ma anche per la relativa vicinanza ad Amburgo e al mare del Nord, con il quale la città si è sempre considerata in stretta relazione, anche grazie alla fitta ed efficiente rete di canali che hanno favorito gli scambi culturali e commerciali. L’antica strada del sale collegava Luneburg con Lubecca, da cui l’oro bianco veniva poi trasportato verso tutti i porti del mar Baltico, dove era fondamentale ingrediente per la conservazione del pesce. La sua importanza tuttavia iniziò a diminuire intorno al 1500, e l’ultima miniera fu chiusa nel 1980, divenendo quello che oggi è il Museo del Sale.

Il municipio riassume in un’unica struttura circa 600 anni di stili diversi: un intero isolato, composto da caseggiati accostati l’uno all’altro durante epoche diverse. San Nicola, patrono dei naviganti, è molto popolare in una città così strettamente legata al mare, e di conseguenza lo è anche la chiesa a lui dedicata. Architettonicamente fa un effetto strano, strutturata nello stile di una cattedrale francese ma invece che di marmo candido, interamente di mattoni rossi. Le particolarità architettoniche si ritrovano in tutte le casette del centro storico, le più antiche delle quali risalgono al 14° secolo dalla tipica facciata a frontone scalonato e decorato con il sistema di mattoni “a corda”, che si trova solo qui a Luneburg. Proseguendo attraverso vicoli fioriti e piastrellati a ciottoli, si giunge al “Porto“, un angolo dove il fiume attraversa la città e un tempo attraccavano i barconi per caricare e scaricare il sale. La grossa struttura di legno simile ad un mulino, che infatti domina la scena, è in realtà un’ antica gru: fino alla metà del 18° secolo perfettamente funzionante e oggi attrattiva turistica. Nelle campagne tra Luneburg e Celle c’è la zona della brughiera, dove specialmente in estate tutto ruota intorno alla fioritura dell’erica (Heir), determinando non solo un’attrazione per visitatori di passaggio, ma anche fasi del raccolto e tradizioni popolari dal sapore antico. Ad Amelinghaus per esempio si tiene ogni anno la festa della brughiera, con sfilata di carri allegorici a tema ed elezione della reginetta.

Proseguendo di poco verso sud, incontriamo Celle, piccola e deliziosa cittadina di circa 70 mila abitanti, unica nel suo genere per la concentrazione di  casette dalla tipica struttura a tralicci di legno (Fachwerk): 450 solo nel suo centro storico. Complice anche un’atmosfera culturalmente vivace ma rilassata, i punti che catturano l’interesse si moltiplicano: il castello ducale che è stato residenza dei duchi di Brunswick, la chiesa gotica di Santa Maria, col suo campanile barocco (Stadkirche) sul quale ogni giorno all’alba e al tramonto sale il trombettista, lo Stunden-KuntsMuseum – il primo Museo d’arte al Mondo aperto 24h (escluso il lunedì) – e poi la piazza del municipio, come sempre accade cuore pulsante della città, qui chiamata anche Piazza del Torneo. Le tipiche case a tralicci di legno sono state per lo più tutte ristrutturate nel corso del 1900. Originarie del 16esimo secolo, molte riportano sulle facciate tipiche scritte tratte da brani della bibbia o scene di leggende e racconti locali. Celle, così come rivela il nome originale Kellu (letteralmente città sul fiume, il fiume Aller in questo caso), ha un rapporto speciale con l’acqua, e lo si intuisce tra spruzzi e riflessi, dallo splendido laghetto che circonda il castello e i suoi giardini, allo specchio circolare dei Franzosischer Garten, alle 7 fontane che si incontrano passeggiando per il centro, delle quali quella del Torneo è appunto la più evocativa. Questa piazza è intrisa di un fascino strano. Deliziosamente incorniciata da una serie di tipiche casette a fare da attenti spettatori, ospita oggi il municipio e il mercato, ma era nel medioevo luogo in cui cavalieri bardati di armature scintillanti in sella ai loro destrieri si scontravano nel gioco del torneo. Forse è merito della fontana a terra che richiama nei getti l’incontro e lo scontro di cavalli impazienti, o delle lance e stendardi che ancora ornano gli angoli della piazza, ma qualcosa di quelle antiche atmosfere continua ad aleggiare specialmente all’accendersi delle prime luci della sera.

casette dalla tipica struttura a tralicci di legno (Fachwerk): 450 solo nel suo centro storico. Complice anche un’atmosfera culturalmente vivace ma rilassata, i punti che catturano l’interesse si moltiplicano: il castello ducale che è stato residenza dei duchi di Brunswick, la chiesa gotica di Santa Maria, col suo campanile barocco (Stadkirche) sul quale ogni giorno all’alba e al tramonto sale il trombettista, lo Stunden-KuntsMuseum – il primo Museo d’arte al Mondo aperto 24h (escluso il lunedì) – e poi la piazza del municipio, come sempre accade cuore pulsante della città, qui chiamata anche Piazza del Torneo. Le tipiche case a tralicci di legno sono state per lo più tutte ristrutturate nel corso del 1900. Originarie del 16esimo secolo, molte riportano sulle facciate tipiche scritte tratte da brani della bibbia o scene di leggende e racconti locali. Celle, così come rivela il nome originale Kellu (letteralmente città sul fiume, il fiume Aller in questo caso), ha un rapporto speciale con l’acqua, e lo si intuisce tra spruzzi e riflessi, dallo splendido laghetto che circonda il castello e i suoi giardini, allo specchio circolare dei Franzosischer Garten, alle 7 fontane che si incontrano passeggiando per il centro, delle quali quella del Torneo è appunto la più evocativa. Questa piazza è intrisa di un fascino strano. Deliziosamente incorniciata da una serie di tipiche casette a fare da attenti spettatori, ospita oggi il municipio e il mercato, ma era nel medioevo luogo in cui cavalieri bardati di armature scintillanti in sella ai loro destrieri si scontravano nel gioco del torneo. Forse è merito della fontana a terra che richiama nei getti l’incontro e lo scontro di cavalli impazienti, o delle lance e stendardi che ancora ornano gli angoli della piazza, ma qualcosa di quelle antiche atmosfere continua ad aleggiare specialmente all’accendersi delle prime luci della sera.

Lasciando per un attimo centri storici e casette a graticcio, può essere interessante spostarsi a Wolfsburg per una parentesi di pura tecnologia con una visita all’Autostadt, sede del gruppo Volkswagen. Lungo la strada è impossibile non notare i molti cavalli che si muovono in branchi e che sembrano vivere liberi in queste campagne. In realtà si tratta degli allevamenti dei pregiati cavalli della razza di Hannover.

Continua >>>

Sfoglia il magazine – Vai alla photogallery – Vai alle info utili